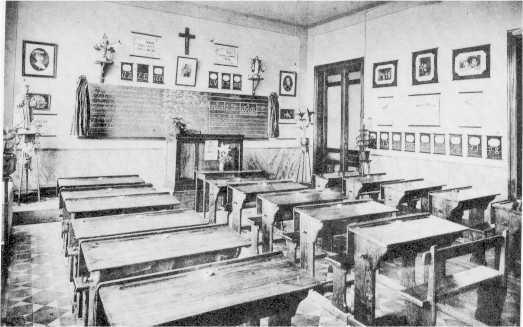

L'école

de La Louvière s'ouvre en 1860. A l'époque il s'agit essentiellement

d'une école gardienne et primaire comptant deux classes seulement. L'école,

au départ,accueille aussi bien les garçons que les filles. Dès

l'année suivante, la création d'une troisième classe s'avère

indispensable vu le nombre d'élèves. En 1862 une quatrième

classe doit être ouverte pour les mêmes raisons. L'accroissement

de l'établissement est donc rapide dès le début. En 1865,

de nouvelles constructions sont nécessaires pour abriter les élèves.

L'Institution ne cessa plus de s'agrandir. En 1892, Victor Boch consent à

faire bâtir une chapelle pour les religieuses. En 1895, l'école

primaire de La Louvière est déclarée " adoptable"

par le ministère (1). Elle va donc bénéficier de subsides

de l'Etat à partir de cette date.

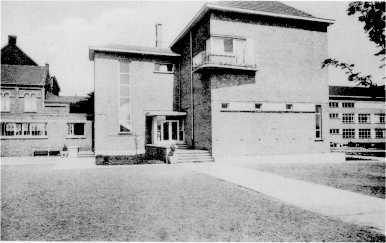

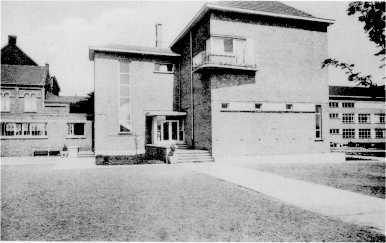

Construction de 1921-1922

Construction de 1921 - 1922.

En

1903, l'abbé Houtart - fondateur et curé de la paroisse Saint-Antoine

à Bouvy depuis 1897 - fait bâtir rue Faignard un bâtiment

pouvant abriter quatre classes. Les élèves étant fort nombreuses,

une partie essaime rue Faignard, surtout les élèves habitant Bouvy

(2). 'En 1926, cette école primaire deviendra autonome, elle se séparera

de la maison centrale. Soeur Saint Jean de ' la Croix (Antoine Bertha) est nommée

chef d'école et supérieure de la nouvelle petite communauté

placée sous le patronage de Saint-Antoine.

Monsieur l'Abbé Houtard, fondateur de la paroisse

Saint-Antoine à Bouvy et soeur Saint-Jean de la croix qui fut

nommée chef de l'école de la rue Faignard à la séparation

de la maison centrale de la rue de Bouvy.

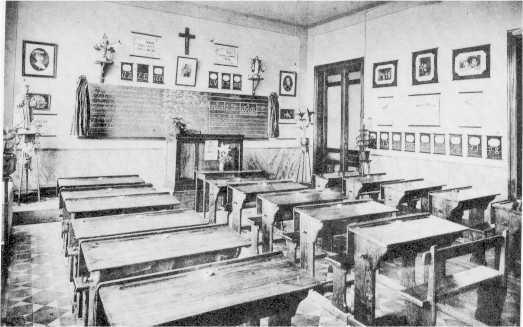

Ecole de la rue Faignard qui devient autonome en 1926.

Façade avant, rue de Bouvy

Façade arrière.

Mais, entre-temps, en 1919, un événement

extérieur va marquer la vie de l'école: la mort d'un de ses

bienfaiteurs: Victor Boch. Les héritiers ne projettent pas d'aider

l'école. Au contraire, ils revendiquent la propriété

d'un immeuble que les sœurs occupent depuis 59 ans. Le nouveau directeur

de la faïencerie Boch, Marcel Tock, négocie avec les héritiers

de Boch et l'administration des charbonnages de Sars-Longchamps le rachat

de l'immeuble et du terrain en faveur des Filles de Marie. Il poursuit l'œuvre

entreprise par Boch. Il décide notamment d'envoyer ses filles à

l'école des Filles de Marie montrant l'exemple aux employés

et ouvriers de l'usine.

La chapelle après les modifications de 1932.

La chapelle en 1985.

Durant

la guerre 40-45, l'école continue sa mission. Elle est fermée

uniquement du 10 mai 1940 au 27 mai de la même année. En raison

des bombardements effectués sur la région en mars et mai 1944,

l'école sera à nouveau fermée durant le 3ème trimestre.

Mais les cours reprennent normalement en septembre. Pendant cette période

difficile que fut la 2ème guerre mondiale, Messieurs Gheens et Milcamps,

deux bienfaiteurs de l'école - le premier ayant déjà fait

don d'un terril - organisent la distribution de la soupe aux enfants des classes

gratuites.

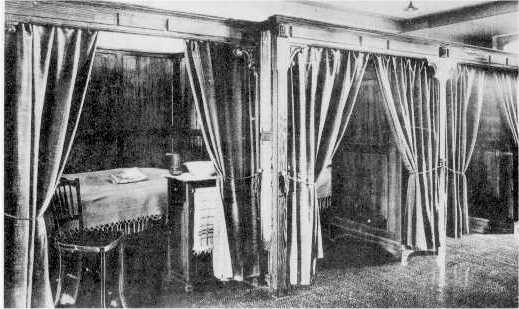

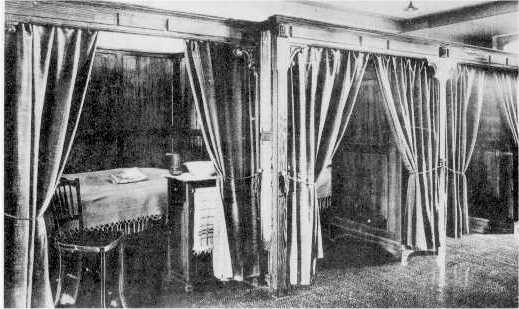

Construction de 1928 - 1929. Dortoir.

Galerie couverte.Construction de 1938 - 1939.

Suite à la guerre et à la concurrence

des autres écoles, le nombre d'élèves est en régression.

Mais dès 1949 une progression du nombre d'élèves est

à nouveau enregistrée. En 1950,

l'école primaire fusionne les sections A et B (gratuite et payante).

Cette fusion est le signe de l'esprit évangélique dont témoignent

les Filles de Marie. En 1952, un nouveau bâtiment

est construit, il est destiné à abriter une crèche et

l'école gardienne. La nouvelle construction est occupée le 15

novembre 1953. Cette même année,

l'Institut introduit au ministère une demande afin d'obtenir la reconnaissance

des classes gardiennes comme "école d'application" de l'école

normale gardienne. La requête est accueillie favorablement. Désormais

celles-ci jouiront des avantages liés à ce genre d'établissement.

Bâtiment construit en 1952 qui abrite l'école maternelle d'application

et la crèche.

Prolongement de l'école normale. Construction en 1955.

En mai 1954, la Fédération des instituteurs

chrétiens veut renouveler la consécration de l'enseignement

primaire et gardien à la Sainte Vierge. La cérémonie

se déroule à la chapelle des religieuses. L'année

scolaire 1956-1957 voit la suppression du 4ème degré primaire.

En effet, seulement sept élèves y avaient demandé leur

inscription. D'autres part, l'école possède maintenant une section

professionnelle et une section humanités (cycle inférieur) qui

peuvent accueillir les élèves dès 12 ans à leur

sortie de 6ème primaire. Ce 4ème degré n'était

donc plus viable et s'avérait inutile. En

1960, pour son centenaire, l'école primaire compte sept classes regroupant

192 élèves. L'école gardienne compte six classes. Elles

sont en pleine prospérité.

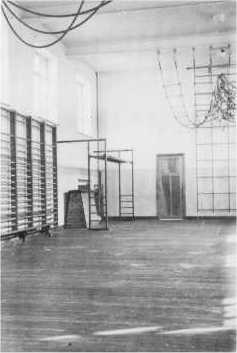

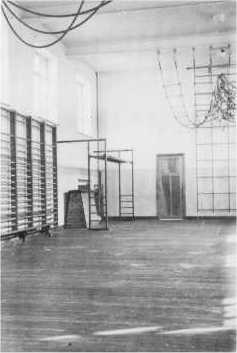

Salle de gymnastique.

Construction de 1938 - 1939.

Bâtiments abritant l'école primaire. Construits en 1970

- 1974.

(1) Les catholiques, insatisfaits de la loi du 20 septembre 1884, car,

dans plusieurs régions surtout les provinces de Liège et de

Hainaut - les libéraux font obstacle à l'enseignement confessionnel,

entament une réforme qui mène à la loi du 15 septembre

1895. Les nouvelles dispositions répartissent les écoles en

quatre catégories. Les écoles privées sont totalement

indépendantes des pouvoirs publics. Les écoles libres adaptables

se soumettent à la loi et bénéficient de subsides de

l'Etat. Les écoles adoptées reçoivent des enfants pauvres

de la localité à l'instruction gratuite moyennant rétribution

de la commune. Les écoles communales sont entièrement soumises

à la tutelle de l'administration locale. Voir à ce propos: Loi

organique de l'instruction primaire, 15 septembre 1895 dans Pasinomie, 4ème.

série, 1. XXX, 1895, pp. 359-370; J. BARTELOUS, Trente années...,

art. cit., p. 20; Th. DURVAUX, Les Soeur.@ de la Providence.... op. Cit.,

p. 180.

(2) Annales de l'école de La Louvière, année 1903

(3) Sœur Marie-Apolline, Léonie Chalez, née à Winenne

le 7 septembre 1871, directrice de l'école de La Louvière de

1909 à 1927, Assistante Générale de la congrégation

de 1927 à 1931, décédée à Pesche, le 11

août 1931. Annales de l'école de La Louvière, année

1931.

2. LA CONGRÉGATION ET SON

IMPLANTATION DANS LE CENTRE

1.

LA FONDATION ET LA NATURE DE LA CONGRÉGATION

Le 8 mai 1835, le curé de Pesche, l'abbé

Nicolas-Joseph Rousseau (1) reçoit les vœux des trois premières

institutrices et donne le voile à trois novices. La congrégation

des Filles de Marie est née.

Durant la révolution française, le prédécesseur

de l'abbé Rousseau, l'abbé Nicolas-Joseph Baudy (2), concevait

le projet de fonder une congrégation religieuse destinée à

enseigner les jeunes filles issues des milieux les plus modestes des campagnes

avoisinantes (3).

Le 1er avril 1819 il ouvrait la première école féminine

de Pesche. Au terme d'une année de préparation, la classe fut

confiée à Françoise Lorsignol, née d'une famille

de cultivateurs (4). Quelques mois plus tard, l'abbé Baudy confiait

à la maîtresse d'école, quatre jeunes filles pieuses chargées

de l'aider dans ses travaux. Il formait ainsi le noyau d'une première

communauté à laquelle il donna un règlement de vie. Le

5 août 1822, le prêtre mourait sans avoir pu achever son oeuvre

(5). Son successeur, l'abbé Rousseau prit possession de la cure le

15 octobre 1822.

Afin de poursuivre l'œuvre et d'en affermir les bases, il envoya Françoise

Lorsignol "à Metz chez les Dames de la Sainte-Chrétienne

pour qu'elle s'initie au gouvernement d'une maison religieuse " (6).

Elle rentra à Pesche sept ou huit mois plus tard. Le 28 mars 1835,

l'évêque, de Namur la nomma supérieure de la communauté.

Le 8 avril, il permit au curé de Pesche de fonder la congrégation.

Ce dernier - nous l'avons vu - l'institua le 8 mai 1835.

La spiritualité de la congrégation apparaît clairement

à la lecture des premières constitutions. Le projet apostolique

des Sœurs repose sur trois exigences: "Dévotion eucharistique

centrée sur la présence eucharistique et mettant l'accent sur

l'adoration du Saint sacrement; Dévotion mariale -, communauté

humble et pauvre dans le refus de toute différence entre les personnes

" (7). Comme d'autres communautés du même type à

cette époque (8), les religieuses doivent vivre par le travail dans

la pauvreté. Leur apostolat est destiné en priorité aux

filles pauvres "de l'endroit mais aussi des paroisses étrangères"

(9).

C'est par le travail qu'elles obtiennent ce dont elles ont besoin, elles doivent

"travailler en commun à la grande affaire du salut (…) former

l'éducation des jeunes filles (…) " (10). Si elles ne peuvent

jouir de hauts revenus, elles se font toutefois rétribuer par les élèves

solvables.

Les Filles de Marie doivent vivre dans la pauvreté. Il leur est interdit

de cumuler les biens. Elles peuvent détenir seulement le nécessaire

pour vivre et exercer leur fonction enseignante. Leur règle stipule:

"comme cette petite congrégation ne doit jamais être dans

l'opulence, on devra prendre et élever pieusement des filles pauvres

avec ce que l'on aurait au-delà du nécessaire" (11):

Enfin, les religieuses doivent exercer leur apostolat dans la confiance en

Dieu. Mère Célestine (12), la deuxième supérieure

de la congrégation, disait à ses novices: "Laissez-bien

façonner votre cœur par le Bon Dieu; montrez-lui votre dévouement

en vous oubliant vous-mêmes pour ne penser qu'au devoir, au bien des

âmes et aux intérêts de Jésus" (13).

2.

LA RÉGION DU CENTRE

Au milieu du XIXème siècle, la Belgique

connaît un essor remarquable qui en fait un des premiers pays à

entrer dans la révolution industrielle. La région du Centre,

en particulier, se développe surtout grâce à une révolution

économique, démographique et sociale (14).

Cette région du Hainaut doit sa richesse et la rapidité de son

développement, au début du XIX'siècle, aux gisements

houillers que recèle sa terre.

Le bassin du Centre connu dès le début du Xllle Siècle

était exploité régulièrement depuis le XIVème

siècle (15). Toutefois, il faut attendre le début du XVIIIème

siècle pour que l'extraction du charbon devienne systématique.

L'industrie charbonnière - la principale activité économique

de la région - devient de plus en plus productive. Au milieu du XIXème

siècle, des charbonnages sont en activité dans tout le bassin

houiller entre les centres d'exploitations du Borinage et de Charleroi (16).

Mère Célestine Luc, première Supérieure

générale de la congrégation de 1841 à 1874, date

de sa mort.

(12) Mère Célestine, Amèrine Luc, née en

1812 à Gonrieux, fait ses études à Pesche, à partir

de 1821, entre en religion à Pesche en 1835, prend le nom de sœur

Célestine au terme de son noviciat en 1837 et devient ensuite maîtresse

des novices. Elue supérieure de la Congrégation en 1841, elle

encourage 90 fondations durant son supériorat. Elle meurt à

Pesche en 1874.

Congrégation des Filles de Marie.... op. cit., fascicule I et II.

(13) En retournant aux Sources.... op. cit., p. 10.

(14) La Wallonie. Le pays et les hommes, histoire, économies, sociétés,

ss. la dir. de H. HASQUIN; t. II: de 183O à nos jours, 1976, pp. 93-115.

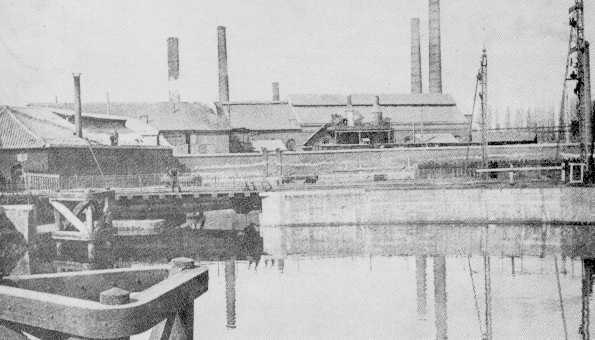

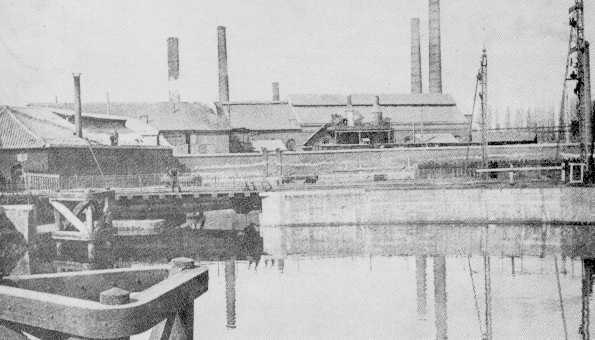

La Louvière. Les acieries et laminoires Boël.

La Louvière. Charbonnage de Bouvy.

Les principales entreprises charbonnières sont

: les charbonnages de La Louvière, de Bois Du Luc, de Bracquegnies,

Houssu, Peronnes, Haine-St-Paul et Mariemont (17).

A côté des charbonnages - à la même époque

- apparaissent d'autres industries, principalement des verreries, des industries

métallurgiques et en 1844 la faïencerie Boch - dite de Kéramis

- à La Louvière (18).

Le développement industriel rapide a pour conséquence la venue

en grand nombre de travailleurs originaires de la région, du pays ou

encore de l'étranger (19). Par exemple, en 1865, les ouvriers sont

plus de 4000 à travailler dans les industries louviéroises (20).

Les logements groupés autour des industries se multiplient. Progressivement

le paysage humain se modifie. Les campagnes du centre laissent place aux agglomérations

industrielles, des régions quasi désertes deviennent des foyers

de vie intense (21). Outre les migrations, une natalité forte accentue

l'essor démographique. Dès le milieu du XIXème siècle,

la population du Centre est en majorité ouvrière (22).

La prédominance des ouvriers dans la région du Centre ne manque

pas de marquer la vie sociale et les mentalités. A cette époque,

le niveau de vie général est assez peu élevé.

D'autre part, l'instruction des garçons est souvent assurée

par des écoles communales, celle des filles est parfois aléatoire

(23). En outre, l'accroissement rapide de la population nécessite l'agrandissement

ou la création de nouveaux établissements scolaires.

C'est dans ce contexte que les Filles de Marie s'implantent dans la région

du Centre.

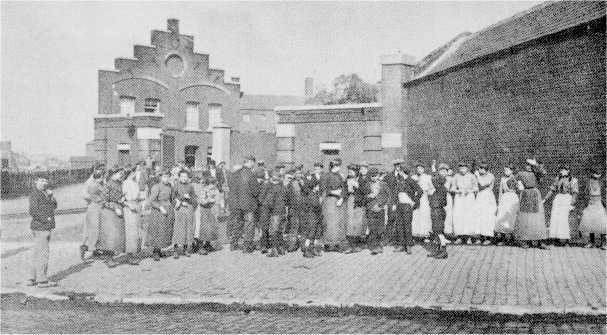

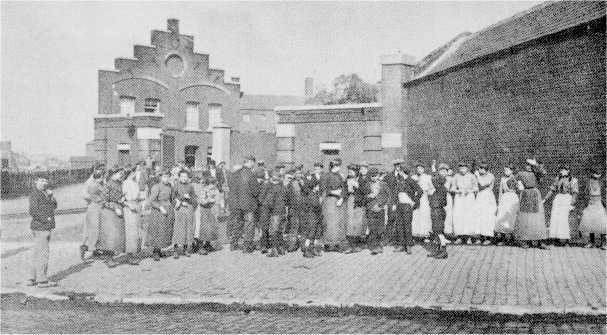

La Louvière. Sortie des Faïenceries Boch.

(15) M. HuwE, F. MENGAL et F. LIENAUX, Histoire et petite histoire de

La Louvière des origines jusqu'à la fusion des communes: (31

décembre 1976). La Louvière, 1984, t. I p. 83.

(16) J. MONOYER, Mémoire sur l'origine et le développement de

l'industrie houillère dans le bassin du centre, Mons, 1874; La Wallonie...,

op. cit., pp. 93-115; M. HUWE, F. MENGAL et F. LIENAUX,

Histoire et petite histoire..., op. cit., p. 103.

(17) M. HUWE, F. MENGAL et F. LIENAUX, Histoire et petite histoire ..., op.

cit., p.104.

(18) Ibid., pp. 134-138.

(19) Par exemple, chez Boch-Kéramis, en 1844 , le noyau du personnel

est constitué par des Luxembourgeois: ouvriers qualifiés connaissant

bien le travail en faïencerie, ibid., pp. 399- 403.

(20) Ibid, pp. 147-148.

(21) Ibid., p. 147.

(22) En 1865, la paroisse de Saint-Vaast dessert 7000 âmes. La future

commune de La Louvière, encore hameau de Saint-Vaast, presque exclusivement

ouvrière, en compte 5.074 dont 4.075 ouvriers. Ibid., p. 148.

(23) Cela apparaît clairement dans les archives communales avant la

création d'écoles destinées aux filles. Voir aussi: Th.

DURVAUX, Les sœurs de la Providence.... op. cit., pp. 2-23.

3.

L'IMPLANTATION DES FILLES DE MARIE DANS LE CENTRE

La

réputation de cette congrégation, née dans un petit village

non loin de la frontière française, va rapidement gagner d'autres

provinces. Nous relaterons seulement leur arrivée dans la région

du Centre.

Le 22 septembre 1853, le curé d'Houdeng-Aimeries fait appel aux Filles

de Marie (2 ). Il leur demande d'envoyer des religieuses pour venir enseigner

les jeunes filles du lieu. Le comte de Lichtervelde leur prête des

locaux et du mobilier. L'école comprend alors 5 classes (25). Celles-ci

ne sont pas adoptées ni subsidiées par la commune (26) laquelle

a préféré adopter en 1843 une autre école privée

tenue par une laïque (27). Les religieuses quitteront Houdeng en 1969

(28).

En 1859, les Filles de Marie sont appelées à Boussoit. L'école

dans laquelle elles vont enseigner compte deux classes, une adoptée

et une libre (29). Dès 1861 la commune décide " d'adopter,

pour tenir lieu d'école communale des filles pauvres en la commune

de Boussoit, l'établissement d'instruction dirigé par la demoiselle

Joséphine Anciaux, en religion Sœur - Eudoxie de la congrégation

des Filles de Marie de Pesche " (30). L'école est subsidiée

par la commune et le bureau de bienfaisance. Le conte de Denonchel leur

donne aussi un subside mais il y ajoute des bâtiments et un jardin

(31). Au début de la guerre scolaire (32) en 1879, l'école

perd son statut d'adoption. La commune crée sa propre institution

pour des filles (33). Mais en 1884 (34), à la fin de la guerre scolaire,

les classes sont à nouveaux adoptées car "elles sont

fréquentées par presque toutes les filles de la localité"

(35). En 1904, il est même décidé de construire un nouveau

bâtiment pour les filles 36). En 1921, une école d'adultes

pour filles est créée (37). Les Sœurs quitteront définitivement

la commune en août 1853 (38).

(24) Archives de la congrégation, Annales, I, p. 67.

(25) La classe payante sera supprimée en 1906. De plus, en 1908, ouverture

d'une deuxième classe gardienne.

(26) Ce régime d'adoption dépend de 1a loi organique du 23 septembre

1842. Cette loi impose à chaque commune d'entretenir au moins une école

primaire placée dans un local convenable. Un établissement privé

permet de satisfaire à cette obligation et dispense la commune de créer

ses propres classes. Il peut être adopté pour tenir lieu d'école

communale. Dans ce cas, il doit réunir les conditions égales.

Les demandes de dispense et d'adoption sont, sauf recours au roi, du ressort

de la députation permanente. Les établissements primaires peuvent,

dès lors, être classés en quatre catégories:

- Les écoles communales, laissées aux soins de l'autorité

locale;

- Les écoles libres adoptées pour tenir lieu d'écoles

communales, elles reçoivent une indemnité pour l'instruction

gratuite donnée aux enfants pauvres;

- Les écoles libres non adoptées, qui dispensent la commune

de pourvoir aux besoins de l'enseignement, elles admettent les élèves

indigents mais ne reçoivent aucun traitement; - Les écoles

privées et non subsidiées: elles peuvent refuser les enfants

pauvres et ne reçoivent aucune allocation.

Voir à ce sujet: Loi organique de l'instruction primaire, 23 septembre

1842, dans Pasinomie 3ème série, t. XII, 1842, pp. 463-468;

J. LORY, Libéralisme et instruction primaire (1842-1879). Introduction

à l'étude de la lutte scolaire en Belgique, t. 1 (Université

de Louvain, Recueil de Travaux d'Histoire de Philologie, 6ème série,

fasc. 17), Louvain, 1979, pp. 9-125; L. LEBON, Instruction du peuple. Répertoire

historique, analytique et raisonné de l'enseignement populaire en Belgique.

Principes, législation, jurisprudence, faits et statistique, t. II,

Bruxelles-Leipzig-Gand, s.d., (1871), pp. 251-252.

(27)A.C. Houdeng-Aimeries, Registre aux délibérations du Conseil

communal, séance

du 4janvier 1854.

(28)Archives de la congrégation, Maisons, I, n°18.

(29)Ibid., n°45.

(30)A.C. BOUSSOIT, Registre aux délibérations du conseil

communal, séances du 8 septembre 1861 et du 18 novembre 1861.

(31) Ibid., séance du 5 février 1871.

(32) Ce terme désigne la lutte qui oppose catholiques et libéraux

sur le terrain politique et idéologique entre 1879 et 1884. Les conflits

se durcissent entre l'Eglise et l'Etat. La principale "pomme de discorde"

est l'enseignement primaire tel qu'il est organisé par la loi de 1879.

Le 11 juin 1878, après huit années passées à la

tête de la nation, le gouvernement catholique cède la place à

un cabinet libéral. Un projet de loi révisant le texte de 1842

est déposé le 21 janvier 1879 et voté le 1er juillet.

Les nouvelles mesures sont aussitôt qualifiées de "loi de

malheur" par les catholiques.

Leur contenu est en effet opposé à leurs principes. Entre autres,

les communes doivent avoir au moins une école officielle Elle ne peuvent

plus adopter ou subsidier un établissement privé. Voir à

ce sujet: J. LoRy, Libéralisme..., op. cit., t. II, p. 629; P. WYNANTS.

Une congrégation enseignante: les Sœurs de la Providence de Champion

l833-1914 (Thèse de doctorat U.C.L. en histoire), 4 vol., Louvain-la-Neuve,

1981 (dactyl.), t. 111, p. 450; H. Josis, La lutte scolaire dans l'arrondissement

de Thuin de 1878 à 1880, mémoire de licence U.C.L. en histoire,

Louvain, 1966; Loi organique de l'instruction primaire, 1er juillet 1879,

dans Pasinomie, 4ème. série, t. XIV, 1879, pp. 182-198.

(33) A.C. BOUSSOIT, Registre aux délibérations du conseil

communal, séance du 12 octobre 1879.

(34) En 1884, les catholiques reviennent au pouvoir. Ils votent la loi du

20 septembre 1884. Cette loi permet à la commune soit de maintenir

ou de créer, une école communale soit d'adopter un établissement

libre. En outre, celle-ci peut supprimer les classes communales, moyennant

dispense, si une ou plusieurs écoles adoptées couvrent les besoins

de la population. Voir à ce propos: Loi organique de l'instruction

primaire, 20 septembre 1884, dans Pasinomie, 4ème série, t.XIX,

1884, pp. 337-358; J. BARTELOUS, Trente années de législation

scolaire (1884-1914), dans Revue nouvelle, 7ème année, t. XIII,

1951, pp. 18-19; A. SERRURE, La loi organique de l'enseignement primaire de

1884 et son application, Bruxelles, 1970 (mémoire de licence U.L.B.

en histoire).

(35) A.C. BOUSSOIT, Registre aux délibérations du conseil communal,

séance du 30 novembre 1884.

(36) Ibid., séance du 6 avril 1904.

(37) Ibid., séance du 19 mars 1921.

(38) Archives de la congrégation, Maisons, I, n°45.

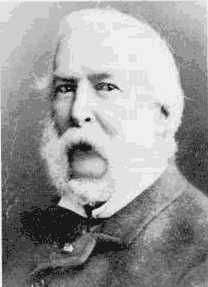

Victor Boch: 1817 - 1920.

Directeur de la faïencerie et bienfaiteur de l'école.

Le

24 octobre 1860 est créée à La Louvière la plus

importante des écoles des Filles de Marie établies dans la région

du Centre. A cette époque, La Louvière n'est encore qu'un hameau

de Saint-Vaast. Le curé de la paroisse, l'abbé Leclercq avait

eu l'occasion d'admirer le travail accompli par les Filles de Marie à

Houdeng-Aimeries. Il rêvait de pareille entreprise à La Louvière!

Il parla de son projet à Victor Boch, directeur de la société

Boch frères et à Adrien Félix Gravez, directeur de la société

des charbonnages de Sars-Longchamps. Ceux-ci approuvent entièrement le

projet du prêtre et décident de contribuer à sa réalisation.

Le 18 août 1859, Victor Boch et Adrien Félix Gravez représentant

la société des charbonnages de Sars-Longchamps - passent un

acte devant le notaire Coppée de Saint-Vaast. Ils y déclarent

créer une association qui aura pour objet " l'établissement

et l'entretien à La Louvière en Saint-Vaast d'une école

destinée à l'instruction et à l'éducation gratuite

des jeunes ouvrières appartenant aux établissements respectifs

de Monsieur Boch et de la société de Sars-Longchamps et Bouvy,

et des filles des ouvriers travaillant aux mêmes établissements"

(39). L'acte stipule aussi que d'autres jeunes filles pourront éventuellement

être admises dans l'école. D'autre part, Victor Boch et les

charbonnages de Sars-Longchamps apportent à l'association un terrain

qui leur appartient. Ce terrain de 12 ares tient à la chaussée

de Bouvy (40). Victor Boch s'engage à faire construire, à

ses frais, sur ce terrain un bâtiment pour abriter l'école

(41). La société de Sars-Longchamps et Bouvy quant à

elle, s'engage à payer chaque année et par anticipation une

subvention de1.000F, représentant un capital de 20.000 francs (42).

Tous deux doteront aussi l'école du mobilier nécessaire (43).

Ouant au comité organisateur de l'établissement, il sera composé

de Victor Boch, du président du conseil d'administration de la société

de Sars--Longchamps et Bouvy et d'une tierce personne choisie en accord

avec les deux associés: ce sera l'abbé Leclercq (44).

(39) A. et M., Archives notariales, liasse 2842, notaire Coppée,

18 août 1859, article 1er.

(40) Ibid., article 5.

(41) Ce bâtiment aura une valeur de 10.000 francs. En effet, l'apport

des deux parties contractantes: Victor Boch et les charbonnages de Sars-Longchamps

est réparti respectivement en un tiers et deux tiers.

(42) A. et M., Archives notariales, …, op. cit., article 6.

(43) Ibid., article 7.

(44) Ibid., article 8.

Dès

que les locaux sont prêts, en septembre 1860, les trois fondateurs de

l'école font appel aux religieuses de la congrégation des Filles

de Marie de Pesche. Celles-ci acquiescent à leur demande et envoient,

en octobre 1860, trois religieuses qui s'installent dans les nouveaux bâtiments

pour y dispenser leur enseignement(45). Il s'agit de Sœur Alphonse (Clotilde

Docquier) la supérieure, Sœur Blanche (Célina Donner) et

Sœur Elisée (Adèle Bara). Les cours débutent au lendemain

de la Toussaint de 1860. La première année, l'école compte

deux classes regroupant environ 120 élèves.

(

45) Annales de l'école de La Louvière,année1860.

En

1892, Boch crée une école ménagère qui est établie

à côté de 1'usine. Elle est tenue par des Filles de Marie.

Cet établissement sera réuni à celui de Bouvy en août

1954 (46).

Mais, La Louvière n'est certes pas la dernière commune où

les Filles de Marie s'établissent pour enseigner. En 1869, elles

s'installent à Waudrez. En 1884, l'école communale pour filles

est supprimée parce qu'elle est trop peu fréquentée

(47). En 1885, les classes des sœurs sont alors adoptées par

la commune parce que "l'école libre des filles dirigée

par Mademoiselle Minet Maria, en religion Sœur Marie-Albert, répond

ans vœux des habitants" (48). L'établissement a un tel

succès qu'en 1908 il est reconnu comme école communale de

Waudrez (49). Mais les Sœurs ne doivent pas compter sur la commune

pour assurer le bien-être matériel de leur école. En

effet: "les Sœurs des Filles de Marie, établies à

l'école adoptée (... ) s'occuperont comme par le passé

de l'enseignement et de l'organisation de l'école gardienne, sans

aucune intervention pécuniaire de la commune" (50). Les Sœurs

quitteront l'école le 26 avril 1974 (51).

46) Archives de la congrégation, Maisons, III, n° 133 et Annales,

I, p. 134.

47) A.C. WAUDREZ, registre aux délibérations du conseil communal,

séance du 9 novembre 1884.

48) Ibid., séances du 26 avril 1885 et du 31 mai 1885.

49) Ibid., séance du 7 mars 1907.

50) Ibid., séance du 7 mars 1907.

En

1878, c'est à Thieu que s'installent les Filles de Marie. Elles enseignent

dans deux classes communales comptant 70 élèves. L'école

primaire devient libre en 1930. Elle sera fermée le 6 novembre 1972 (52).

En 1893, Houdeng-Goegnies accueille elle aussi les Filles de Marie. Au début,

l'institution compte quatre classes subsidiées. En 1925, elle possède

dix classes adaptables. En août 1955, elle reçoit la communauté

d'Houdeng-Aimeries (53).

En 1927, une école est ouverte à Saint-Vaast. La communauté

n'y fonctionnera pas très longtemps. En effet, elle quittera l'école

le 30 septembre 1964 (54).

En 1966, c'est Bellecourt qui bénéficie de l'apostolat des

Filles de Marie. Mais il ne s'agit pas cette fois pour elles d'enseigner

mais de participer à la réalisation de diverses oeuvres sociales

(travail en home, en clinique, aide familiale... ).

Au vu des implantations des Filles de Marie dans la région du Centre,

nous pouvons tirer quelques conclusions. Premièrement, si le nombre

d'écoles tenues par les Filles de Marie est assez important dans

la région, c'est parce que l'enseignement prodigué par les

Sœurs y est apprécié dès le début. Leur

"réputation " se répand de village en village si

bien que ceux-ci voulurent eux aussi profiter des bienfaits de l'enseignement

des religieuses. Leurs écoles sont bien considérées

et sont, dans certains cas, reconnues comme écoles communales du

lieu.

Une fois l'école des Filles de Marie installée dans un village,

elle a généralement plus de succès que l'école

communale. Les parents, appréciant la bonne éducation reçue

par leurs jeunes filles chez les religieuses, préfèrent leur

établissement aux classes communales.

Enfin, les Sœurs accomplissent la mission qu'on leur a confiée

avec beaucoup de dévouement et peu de ressources. Si elles sont bien

accueillies, elles doivent toujours exercer leur apostolat avec de maigres

moyens. Les communes sont généralement avares de subsides

et les religieuses doivent compter sur l'aide de généreux

donateurs pour assurer un enseignement de qualité.

(51) Archives de la congrégation, Maisons, II, n° 60.

(52)Ibid., n° 84.

(53) Archives de la congrégation, Maisons, III, n° 140.

(54) Ibid., n° 168.

EXTRAIT DE LA BROCHURE REALISEE A L'OCCASION DES 150 ANS DE LA CONGREGATION

DES FILLES DE MARIE ET DES 125 ANS DE

L'INSTITUT DES FILLES DE MARIE.

" UNE CONGREGATION - UN INSTITUT "

Au service de la jeunesse.

Filles de Marie

1835-1985 Pesche - La Louvière 1860-1985

Dépôt légal D/1986/4500/1

L'année

1909 voit l'arrivée à la rue de Bouvy d'une nouvelle supérieure

et directrice, Sœur Marie Apolline (Léonie Chalez) (3). Les classes

étant encore surchargées, un nouveau bâtiment avait été

construit chaussée de l'Olive. A la rentrée de 1909, les élèves

en surnombre vont suivre les cours à la chaussée de l'Olive où

deux classes ont été ouvertes, une gardienne et une primaire.

En 1911, une deuxième classe primaire y est ouverte. En 1920, Sœur

Marie Apolline demande et obtient du ministère la permission de l'ériger

en établissement autonome. Sœur Maria Camille (Eva Heuter) en est

nommée directrice. En 1927, une troisième classe gardienne y est

ouverte. Les élèves ayant terminé les trois premiers degrés

primaires peuvent suivre le cours du 4ème. degré à la rue

de Bouvy.